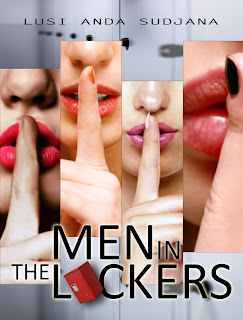

(11) - LOCKERS KENANGAN

Seperti

apakah hati perempuan itu seharusnya? Yang jelas tidak seputih kertas polos

atau sesederhana gaun terusan tanpa lengan. Hati perempuan ibarat labirin

dengan kotak-kotak tertutup yang bertumpuk di dalamnya. Jalan di tiap labirin

seperti benang kusut yang susah terurai. Setiap kotak pada ruangan hati ibarat

sebuah locker penuh barang. Ada yang

tersusun rapi, ada yang berserak. Setiap locker

menyimpan cerita. Setiap locker menyimpan kenangan-kenangan atau

rahasia-rahasia.

Febi

memegangi keningnya yang mengernyit. Tangan kanannya mencoret-coret selembar

kertas bertuliskan angka-angka. Neraca ini seharusnya seimbang, muridnya

membuat kesalahan dalam pengisian angka sehingga jumlah sisi kiri dan sisi

kanan tidak sama.

"Masih

lama, Bu?" Rekan seprofesinya, Bu Mutia, menegurnya. Febi tersenyum

sekilas dan mengangguk. Dia kembali menekuni tumpukan kertas dan angka-angka.

Dari

ujung matanya dia melihat Bu Mutia membereskan mejanya dan memasukkan

barang-barang pribadi ke dalam tas. Ini sudah waktunya jam pulang.

"Saya

duluan, ya, Bu." Bu Mutia berpamitan padanya dan meninggalkan Febi

sendirian di ruang guru.

Febi

meletakkan pena dan memandangi jam di dinding. Sudah pukul empat sore. Febi

tergoda untuk pulang dan segera berbaring meluruskan kaki dan melemaskan otot

punggung. Tapi dia tak ingin membawa koreksian anak didiknya ke rumah.

Pekerjaannya harus berakhir di sekolah dan rumah adalah tempatnya beristirahat.

Jika dia membawa pekerjaan ke rumah, sama artinya dia telah diperbudak oleh

pekerjaan. Tak ada waktu untuk kehidupan pribadi, tak ada waktu untuk

memikirkan dirinya yang masih lajang. Ibunya sudah sering mendesak agar dia

segera mencari suami. Tapi hatinya, pikirannya, tak pernah bisa menjalin

hubungan dengan pria lain. Dia masih mengharapkan pujaan hatinya, Ervan.

Dengungan

kecil dari dalam tas menarik perhatiannya. Febi menarik Zenfone-nya dari dalam

tas.

"Halo,

Dhit. Iya, aku masih di sekolah." Febi menumpuk kertas-kertas ulangan anak

didiknya.

"Persiapan

udah oke, Dhit. Sound system sudah

terpasang. Kursi-kursi juga sudah disusun. Kamu mau lihat? Oke, aku tunggu

sebelum jam lima, ya." Febi menutup telepon dan bergegas melanjutkan

mengoreksi.

Jam

lima lebih, Febi keluar dari kubikel dan berjalan dengan sedikit tergesa menuju

aula sekolah yang terletak di bagian belakang gedung SMA Harapan Bangsa.

Menyusuri deretan kelas 3 Fisika yang kini telah berubah menjadi kelas XII IPA.

Dibanding 20 tahun lalu, SMA Harapan Bangsa terlihat lebih hijau dan lebih

segar. Pohon-pohon perindang jauh lebih besar dan rimbun dibanding dulu.

Membuat suasana di depan kelas menjadi lebih teduh dan udara tidak terlalu

panas.

Febi

memperhatikan gedung aula yang terletak di belakang sekolah. Dulu, sebelum aula

dibangun, disitu ada lapangan basket dan lapangan bulu tangkis. Dia sering

mengamati Ervan yang berlarian menggiring bola, mengoper dan juga mengangkat

tubuhnya tinggi-tinggi agar bisa memasukkan bola ke dalam keranjang. Ada rasa

bahagia bila melihat Ervan berkeringat di lapangan. Dia seperti kuda Sumbawa yang

berlarian bebas di padang sabana.

"Hai!"

Seseorang menepuk pundak Febi. Dia melihat Adhit tersenyum padanya.

"Ingat

masa lalu?"

"Sedikit.

Kamu juga, kan?"

Adhit

terkekeh.

"Selalu.

Rasanya baru kemarin melihat dia terjatuh di lapangan lalu memapahnya ke

UKS."

"Kamu

..., rindu dia, ya, Dhit?" Febi menatap mata yang selalu redup di

hadapannya.

"Setiap

saat. Setiap saat, Feb." Adhit memandang Febi lekat-lekat.

"Kamu

tidak sedang berusaha menyembunyikan sesuatu dariku, kan, Feb?"

"Maksudmu?"

Febi memandang Adhit tak mengerti.

"Ada

kabar apa dari Shila?" tanya Adhit menyelidik. Febi menunduk.

"Aku

tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu, Dhit."

"Ya,

sudahlah. Aku juga tidak suka mendesak. Salahku juga dulu yang memintanya

menjauh dariku. Dia ..., dia pasti sangat terluka."

Adhit

menatap bangunan aula di hadapannya. Beberapa pekerja masih terlihat sibuk

mengatur meja dan kursi. Juga mengangkat pot-pot besar untuk diletakkan di

depan panggung.

"Oh,

ya, rasanya aku melihat Ervan di depan Supermarket Rita kemarin. Sayang aku

tidak sempat menyapanya. Beberapa teman sekelas kita juga sudah datang. Kemarin

kita berkumpul di Sido Roso."

"Kok,

aku nggak diajak?"

"Men only, Feb. Maaf." Adhit tertawa

ringan dan mengajak Febi masuk ke aula untuk melihat sejauh mana persiapan

untuk acara besok.

Sebagai

mantan ketua OSIS, tidak ada yang meragukan kemampuan Adhit dalam memimpin.

Termasuk memimpin panitia reuni 20 tahun angkatannya. Apalagi setelah

menyelesaikan kuliahnya di Teknik Industri UGM, Adhit lebih memilih mendirikan

perusahaan sendiri dari pada bekerja pada perusahaan-perusahaan bonafit. Dengan

dibantu orangtua Donna, istrinya, dan juga pinjaman finansial dari ayahnya,

Adhit merintis usaha dari skala kecil, CV. Dia mulai dengan proyek-proyek

bernilai kecil dan juga menjadi salah satu kontraktor perusahaan BUMN di

Cilacap. Berkat kerja keras dan kepandaiannya, kini usaha Adhit sudah merambah

ke bidang property. Dia membeli

sejumlah lahan di kawasan yang menurutnya potensial dan membangun unit-unit

rumah menengah ke atas. Adhit juga memiliki beberapa usaha ritel, penginapan

dan outshourching.

Febi

memandangi sosok Adhit yang sedang bercakap-cakap dengan salah seolah pekerja

di aula serba guna Harapan Bangsa. Dia mengarahkan kamera smartphonenya dan mengambil

beberapa gambar yang memperlihatkan sosok Adhit dengan jelas. Dia mengirimkan

foto-foto itu pada seseorang dan menuliskan beberapa kata.

‘Dia masih tetap

ganteng, kan?’

Pesannya

terbalas cepat disertai emo menangis.

‘Ya. Aku sempat

melihatnya di Rita kemarin.’

Febi

tersenyum membacanya. Shila telah mengunci kenangan tentang Adhit dalam salah

satu locker di ruang hatinya, 20

tahun silam. Selama itu, dia bersumpah tak akan pernah membukanya. Shila juga

berpesan agar Febi tidak pernah bercerita tentang Adhit jika tidak dia tanya.

Dia juga minta agar tidak menceritakan tentang dirinya kepada Adhit. Dan

meskipun ingin mulutnya berkata-kata, Febi tetap menjaga kepercayaan Shila

kepadanya.

Adhit

sering bertanya kabar tentang Shila, Febi selalu menjawab tidak tahu. Dia

memang tidak tahu. Shila hanya meninggalkan alamat surel untuk dihubungi.

Keluarga Shila pun bungkam ketika ditanya tentang kabar sahabatnya itu. Bahkan

ketika Shila menikah, Febi hampir tidak bisa menemui Shila. Shila datang tiga

hari menjelang ijab kabul dan segera meninggalkan keluarganya dua hari setelah

resepsi selesai digelar. Hanya dia teman Shila yang datang. Adhit tahu tentang

pernikahan Shila tapi dia menolak datang.

"Semua

sudah terlambat," katanya waktu itu. Dan dia benar, semua sudah terlambat.

Seandainya

Shila tidak mengunci lockernya begitu

rapat, kesempatan mereka untuk bersama lagi begitu besar. Tapi tidak ada yang

bisa mengalahkan takdir-takdir yang telah ditulis. Dan sepertinya, tidak ada

tertulis kata 'menikah' dalam takdir mereka. Seperti halnya tidak ada tertulis kata

'menikah' dalam takdirnya.

"Mengapa

kamu belum menikah, Feb?" tanya Shila sewaktu dia mengantarnya kembali ke

penginapan, setelah janji makan malam mereka.

Febi

terdiam mendengar pertanyaan yang selalu terlontar dari setiap orang yang

bertemu dengannya. Ya, mengapa dia belum menikah juga sampai umurnya hampir

kepala empat? Bukan karena tidak ada calon. Tidak. Febi bukan perempuan jelek

atau tidak sedap dipandang. Tubuhnya langsing, tinggi, kulitnya putih dan rambut

lurus yang halus memahkotai kepalanya. Jika bukan karena matanya yang lebar,

dia pasti mirip orang Cina.

Dia

pernah berpacaran serius beberapa kali dan pernah hampir menikah satu kali.

Tapi gagal. Semua hubungan itu kandas, karena hatinya yang begitu teguh

menyimpan satu nama yang dia percaya sebagai cinta sejatinya. Dia percaya suatu

hari nanti, takdir akan berbaik hati padanya dan mengizinkannya berbahagia

dengan lelaki cinta sejatinya.

"Siapa

dia, Feb?" Shila melanjutkan pertanyaannya ketika dilihatnya Febi tidak

menjawab pertanyaannya yang pertama.

"Maksudmu?"

"Aku

tahu dirimu. Kamu itu seseorang yang sangat teguh pendirian dan begitu fokus

pada tujuanmu. Kamu seorang pejuang yang tidak gampang menyerah. Kamu ingat

cerita kita tentang locker-locker di

ruang hati?" Febi mengangguk.

"Aku

menyimpan Adhit di salah satu locker

itu dan menyimpannya baik-baik saat aku menikah. Menguncinya rapat-rapat dan

mencoba melanjutkan hidup dengan harapan tidak pernah membuka locker itu lagi. Tapi locker itu ada di sana, Feb. Mengganjal

dan teronggok diam. Ya, locker itu

diam, tapi sangat mengganggu. Aku pernah meminta agar kamu membantuku membuat locker itu tetap mengunci."

Shila

memandang Febi yang masih tetap lurus memandang ke depan. Ke arah jalanan yang

terlihat lengang. Tangannya terlihat kaku memegang kemudi.

"Aku

salah. Locker itu tak bisa selamanya

terkunci. Karena itu membuat hatiku terasa berat. Kamu pasti tahu mengapa

akhirnya aku datang lagi ke sini setelah puluhan tahun? Aku ingin mengosongkan locker itu, Feb."

Mereka

berdua terdiam untuk waktu yang cukup lama, hingga mobil yang dikendarai Febi

berhenti di parkiran penginapan. Mereka berdua masih membisu memandangi deretan

paviliun-paviliun yang sebagian terlihat gelap. Ini bukan musim liburan sekolah,

hanya beberapa paviliun saja yang terisi. Gemericik air mancur penginapan

terdengar sayup-sayup di keheningan malam.

"Namanya

Ervan." Suara Febi memecah keheningan.

Shila

menatap riak muka Febi yang terlihat datar. Memandangi paviliun bertuliskan

nomor 12 seolah menanti penghuninya keluar dan menyapa mereka.

"Lelaki

itu. Lelaki yang aku nanti puluhan tahun, lelaki yang aku simpan di salah satu lockerku, namanya Ervan. Teman satu

sekolah kita. Kamu ingat?"

Febi

balas memandang Shila yang menatapnya dengan ekspresi yang susah dicerna.

Antara heran, tidak percaya, kecewa mungkin juga kesal.

"Ervan

anak basket?" tanya Shila akhirnya. Febi mengangguk.

“Ervan

anak basket.”

"Kok,

bisa?"

Akhirnya.

Pertanyaan tidak percaya itu muncul juga.

"Memangnya

kenapa?" tanya Febi, pura-pura heran. Padahal dia tahu apa yang dipikirkan

Shila.

"Yaaa

..., tahu sendirilah Ervan. Sok playboy dan sok beken. Buatku dia cukup

menyebalkan. Gimana ceritanya? Kalian sempat pacaran?" Shila menuntut

jawaban dari Febi.

"Dia

tidak seperti perkiraan kita, Shil. Dan tidak pernah ada pernyataan resmi kalau

kami pacaran. Tapi kami sangat dekat."

Febi

pun menceritakan segalanya tentang Ervan. Hubungan diam-diam mereka.

Kunjungan-kunjungan malam minggunya. Telepon-telepon mesra saat mereka berjauhan.

Email-email kerinduan dan puisi-puisi

cinta yang mengharukan.

"Tapi

Ervan pernah pacaran sama adek kelas, kan? Seingatku waktu kita kelas tiga.

Sempat heboh karena ternyata Nunu juga mengincar adek kelas itu. Ahh, aku lupa

siapa namanya. Kayaknya tinggal satu komplek denganku, deh."

Shila

terlihat berpikir keras, mencoba mengingat nama adik kelas pacarnya Ervan.

"Ningsih,"

kata Febi pendek.

"Ah,

ya! Itu. Ningsih!"

"Itu

cuma pengalihan, Feb. Ervan tidak sungguhan suka sama dia."

"Dan

waktu dia pacaran sama Ningsih, dia masih ngapelin kamu?"

"Untuk

sementara tidak. Ervan bilang, teman-teman mulai mencium hubungan kita. Makanya

Ervan jadian sama Ningsih."

"Kamu

tidak merasa aneh? Dia terang-terangan pacaran sama Ningsih, tapi

sembunyi-sembunyi tentang hubungannya sama kamu?"

"Dia

berusaha melindungiku, Shil. Menjaga perasaanku!"

"Menjaga

dari apa? Kamu yakin nggak sedang dimanfaatin sama dia?"

Febi

menggeleng. Menatap aneh pada Shila.

"Tidak

semua orang suka dengan hubungan terang-terangan seperti hubunganmu dengan

Adhit."

Suara

Febi begitu dingin menusuk saat mengatakannya. Membuat Shila sedikit terkesiap.

"Bu-bukan

begitu maksudku, Feb. Maaf." Shila membuang pandang dari Febi. Hubungannya

dengan Adhit, memang menjadi konsumsi warga sekolah. Semua anak selalu ingin

tahu segala sesuatu tentang mereka. Tepatnya, kapan mereka putus.

"Serius

banget ngelamunnya."

Suara

Adhit membawa Febi kembali pada kenyataan. Dia tersenyum samar.

"Dhit!

Seandainya ...," Febi menggantung kalimatnya. Mempelajari air muka Adhit

yang kini menatapnya.

"Seandainya

Shila datang, apa yang akan kamu lakukan?"

Febi

melihat Adhit menahan napas. (*)

Komentar

Posting Komentar